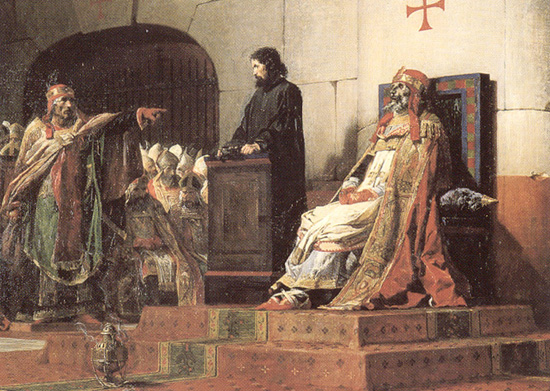

스테파노 6세 교황이 땅에 묻힌지 9개월이나 지난 포르모소 교황의 시신을 파내 교황복을 입힌 후 단죄하는 사체재판을 거행한 것이다. 나아가 스테파노 6세 교황은 교황 반지를 낀 포르모소의 손가락을 잘라 버리고 사체를 절단해 티베르 강에 버리는 만행을 저질렀다. 이러한 만행에 격분한 로마시민들은 스테파노 6세 교황을 체포해 옥에 가둔 뒤 교살시켜 버렸다.

▲ 사체재판 J. P 로렌스작 교황 포르모소와 스테파노 6세. 무덤에서 파낸 포르모소 교황의 이 사체재판은 9세기 극심했던 교회 혼란상을 보여주고 있다.

이 시기 교회의 혼란상은 로마교회의 든든한 후원자였으며 외적 기반이었던 카롤링거 왕조의 몰락에서 기인했다.

카롤링거 왕조의 몰락

서구의 그리스도교적 황제권을 완성시킨 카알 대제가 죽자 카롤링거 왕조는 바로 쇠퇴하기 시작했다.

제국을 계승한 경건왕 루드비히 1세는 신실하고 교회정신에 투철한 황제였으나 방금 이룩된 제국의 통일을 지켜 낼 정치력과 결단력이 없었다. 그는 교회생활과 관련한 각종 개혁입법들을 추진해 영적생활의 발전을 이끌었으나 정치적 무능으로 왕위다툼을 야기 시켜 9세기 정치질서의 붕괴를 초래했다.

루드비히 1세는 아내인 이르민가르트로부터 세 명의 아들을 얻었는데 817년에 그들에게 제국을 분할해 주었다. 장남인 로타르 1세를 공동황제로 세우고 이탈리아에서 대서양에 이르는 제국의 중앙부분을 분할해주었으며 이를 중심으로 동프랑크는 셋째아들인 루드비히 2세에게, 서프랑크 지역은 피핀에게 물려주었다.

그러나 이후 루드비히 1세는 후처에게서 넷째아들 대머리왕 카알을 얻자 막내에게 알라마니아를 상속하려고 제국의 분할을 변경하려했다. 이 결정에 전처의 아들들이 반항해 골육상잔이 시작됐고 결국 제국 전체의 붕괴를 가져왔다.

840년 루드비히 1세가 죽자 장남인 로타르 1세가 제국 전체를 다스리려는 의도에 루드비히 2세와 카알이 함께 대항해 싸웠다. 결국 이들은 843년 베르뒹(Verdun)조약을 통해 카알은 서프랑크, 로타르 1세는 중부, 루드비히 2세는 동프랑크 지역을 다스리기로 함으로써 제국을 삼분했다. 이로써 서구 민족공동체의 통일이 다시 무너졌다.

또한 869년에 로타르 2세가 사망하자 루드비히 2세 등은 메르센에서 협정을 통해 사망한 조카의 영토인 로타링기엔 주를 나누어 가졌다. 이로서 프랑크 왕국은 오늘날의 독일, 프랑스, 이탈리아와 비슷한 형태로 양분됐다.

이러한 정치적 혼란은 황제의 지도적 위치 상실을 초래해 지방군주들이 서로가 권력을 잡으려는 암투가 심해졌다.

설상가상으로 8세기 말부터 북쪽에서는 노르만족, 남쪽에서는 사라센족, 제국의 동쪽에서는 헝가리족들이 침입해 이런 혼란을 가중 시켰다.

이들은 민가를 노략질하고 성당과 수도원을 점령해 사제와 수도자들을 학살하는 한편 성물을 빼앗는 등 말로 표현할 수 없는 만행을 거듭했다.

흉폭한 노르만족 등의 침략 속에서 국가로부터 보호를 받을 수 없게 된 백성들은 스스로 자위책을 강구하지 않을 수 없었다. 결국 지주와 농민들은 유력한 제후의 밑으로 모여들었고 제후들은 이들의 세력을 모아 이민족들로부터 백성들을 보호했다.

이리하여 봉건제도가 크게 성장했으며 사회생활상도 크게 변했다. 교회도 처음에는 이러한 봉건제도를 약자를 위한 조처로 환영했으나 차츰 교회가 사유화되는 경향을 보이더니 수습하기 어려운 폐단들이 생겨나기 시작했다.

교회와 수도원의 재산은 개인재산처럼 귀족들의 손아귀에서 놀아났고 성당들은 사유교회로서 매매되고 상속되기까지 했다. 평신도 주교와 평신도 수도원장이 흔했으며 정식 교육을 받지 않은 자들이 귀족들에 의해 성직에 임명됨으로써 성직자의 의무에 대한 무관심, 무지, 탐욕, 향락심, 직위 매매와 방종이 판을 쳤다.

이와 같이 여러 민족들이 교차되는 혼란과 제도화된 봉건제후, 난립한 왕국의 세력 다툼 속에 싸움이 그칠 날이 없었다.

이런 와중에 황제권의 뒷받침을 받지 못한 교황권은 타락한 로마 귀족계급의 이해관계 속에 빠져들어 권력의 노리개가 됐고 권력투쟁에 뛰어든 군주들은 교황의 권위를 이용하기 위해 자기에게 유리한 교황을 세우는 데 혈안이 됐다. 마침내 귀족들은 교황좌의 선거와 관리에까지 개입하기 시작해 온갖 부정을 저질렀다. 자기네 가족이나 아들을 앉히기도 했으며 자기편에 불리한 교황들은 암살하는 사례도 빈번히 일어났다.

9세기와 10세기의 200년 사이에 50명이 넘는 교황이 나온 것이나 884년에서 904년 사이의 교황이 11명이나 되었던 것은 이러한 사정을 잘 보여주는 것이다.

그나마 다행스러운 것은 이 같은 극심한 혼란의 틈바구니 속에서 도덕적으로 결여되고 패륜적 행위를 저지른 교황들이 적지 않았음에도 불구하고 교황으로서 그릇된 교리나 도덕을 가르친 일은 없었다는 것이다.

정치적으로나 교회적으로 암울했던 이런 혼란상은 동프랑크에서 오토대제가 출현하여 제국의 안정을 이루어내고 언제나 그러했던 것처럼 교회내의 자정능력 곧 각종 개혁운동들이 일어남으로써 진정되기 시작했다.

게르만족의 대이동과 서로마제국의 몰락 속에서도 자신의 역할을 훌륭히 수행해냈던 교회가 카롤링거 왕조의 몰락과 함께 겪은 이 시대의 혼란상에서는 자신의 정체성을 잃어버리고 갈피를 잡지 못한 것은 교회본연의 자세를 견지하지 못한 탓이다.

지나친 권력과의 밀착으로 인한 복음정신의 왜소, 순교정신이 아직 면면히 살아있던 5세기와 달리 세속화해버린 대중들의 신심, 잃어버린 복음선포 등 당시의 모습은 이스라엘 백성들이 하느님으로부터 벌받기 직전과 비슷한 상황 속에 있었다. 이는 이후 교회의 혼란상을 극복한 것이 가난과 극기로 세속에 저항한 수도원 개혁운동에서부터 비롯되었다는 데서도 알수 있다.