2000년 1월 제3차 해외선교사 교육협의회 선교사 교육을 받고 그해 3월 이곳 페루로 파견돼 왔다.

한달동안 교육을 받으면서도 불안한 마음, 알 수 없는 설레임을 느끼면서 열심히 나름대로 노력하며 부족한 지식을 얻으려 노력했다.

하지만 막상 현지에 도착했을 때 나는 그저 아무것도 할 수 없는 갓 태어난 아기에 불과한 것을 느낄 뿐이었다.

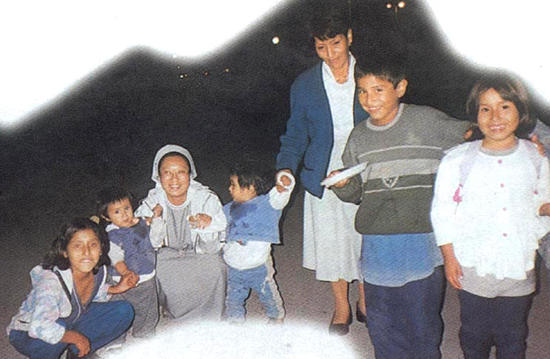

언어연수를 마치고 리마의 변두리 빈민촌으로 왔을 때 더듬 더듬 말하며 인사를 건네는 나에게 이곳 사람들은 그렇게 천천히 조금씩 조금씩 말을 받아주며 나를 받아들여 주었다.

가난하지만 우리와 다를 바 없는 정서를 가진 사람들. 어느 날 문득 나도 모르게 한국말로 이야기 하다가 깜짝 놀란적이 있을 만큼. 이곳에 온지 1년반 아직 언어의 한계를 느끼고 있지만 살아가는데는 아무 지장이 없다. 다만 내가 이들을 가르치려 할 때 언어의 장벽이 느껴질 뿐.

그러나 역시 성령의 언어는 사랑이란 말을 실감하면서 먼저 이들과 마음을 나누는 기술을 터득하려 한다.

그간의 선교 기간동안, 아주 짧은 시간이었지만 크게 느낀 것이 있다면 이곳의 사람들이 선교사들에게 우리가 지닌 가장 소중한 것을 나눠주길 원한다는 것이다. 앞서왔던 선배 선교사들이 이들에게 뿌려 주었던 물질적 도움들에 대해 결코 고마워 하지 않을 뿐더러 기억도 하지 않고 있는 것을 보면서 말이다.

또한 「말」이란 포장지로 그동안 얼마나 나를 포장하며 살아왔는지도 보게 된다. 포장지가 없는 나, 있는 그대로의 나를 드러내며 내 한계성과 편협한 못난 마음들을 그대로 보는 것이 괴롭지만 이것이 선교사들에게 주시는 하느님의 은총 중 하나임을 느꼈다. 그것은 이들과 함께 살며 드러나는 한계성 안에 하느님 능력을 청할 수 밖에 없어 겸손한 삶이 되는 것이다. 그래서 이곳을 떠나며 남기는 선교사의 말들은 하나같이 「겸손함을 배웠다」는 것.

하느님은 우리가 무슨 큰일을 하기를 원하시지 않고 그저 추수밭에 와서 수확의 기쁨을 나누기를 청하신다고 느꼈다. 「출구없는 현실」안에서 어떻게 출구를 찾을 것인가, 이것이 남미 선교의 과제가 아닐까 한다.

비도 오지 않고 풀 한포기 없는 이곳에서 벼룩과 벌레들에게 시달리고 있지만 때묻은 아이들 얼굴속에서 비쳐나오는 희망의 빛을 본다. 아이들과 함께 그림그리기, 종이접기를 하다가 내 머리에도 이가 살고 있음을 알았을 때의 놀라움, 나눔의 형태…. 그안에 느낄 수 있는 것은 나눔의 형태는 여러 가지라는 것이다.

하여튼 작은 것이지만 이곳 사람들과 기쁨을 나누고 싶다. 이곳 사람들이 소중히 여기는 「amistad」(아미스타드 우정)의 열쇠로 출구를 찾고 싶다. 마지막으로 선교의 기로에 선 한국교회에게 이곳의 가난한 형제들은 오늘도 이렇게 외치고 있음을 들려주고 싶다.

오라, 나와 함께 그냥 살기 위해

나의 빵과 나의 「하늘」을 함께 나누기 위해

오라, 풀잎으로 엮은 지붕밑에 함께 눕기 위해

오라, 새벽녘 먼동이 틀 때 수만의 새들의대 합창 소리에 너 자신을 일으키기 위해

오라, 머리부터 발끝까지 먼지를 뒤집어 쓰고

우기의 젖은 보리 짚에 네 몸이 더럽혀지기 위해

오라, 내 병고를 나누기 위해

나를 고치러, 가르치러.

오라, 주님이 너를 사랑하셨듯, 나를 사랑하기 위해

(「어느 가난한 나라 형제의 바람」중)

오현주 수녀(영원한 도움의 성모수녀회)