가톨릭신문은 신년을 맞아 그리스도교 가르침을 바탕으로 현대 문화를 이해하고자 ‘신앙으로 현대문화 읽기’를 시작한다. 영화(박태식 신부, 영화평론가), 방송(김은영, TV칼럼니스트), 연극/뮤지컬(유승원 신부, 성균관대 대학원 예술학 협동과정 재학), 뉴미디어(성기헌 신부, 신문방송학 박사) 순으로 전문가 칼럼을 연재한다.

자폐증 극복한 감동 실화

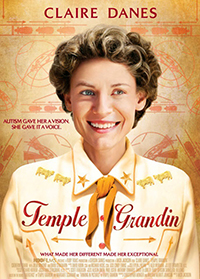

▲ 템플 그랜딘 포스터.

<템플 그랜딘>은 우리나라에서는 주목을 받지 못한 장애인 영화지만 서구세계에서는 가슴을 울리는 감동 실화 영화 목록에 꼭 들어가는 영화라고 한다. 템플 그랜딘(클레어 데인즈)은 4살 때부터 자폐증이 드러났다. 사물을 이미지를 통해서만 파악하면 낯선 상황과 새로운 정보들과 마주해 무력해질 수밖에 없는 노릇이다. 그래서 그랜딘은 결국 자신을 위해 헌신하는 어머니(줄리아 오먼드)와 포옹 한 번 못하는 처량한 신세가 되고 만다. 영화의 가장 비극적인 부분이다.

템플 그랜딘은 현재 콜로라도 주립대학 교수로 가축 학대 시설 개량 분야의 전문가로 알려져 있다. 하지만 그녀가 오늘의 위치에 이르기까지 수많은 난관이 있었다. 거기에는 주변의 시선뿐 아니라 자신의 병을 극복하기 위해 기울인 어마어마한 노력도 포함된다. 심지어 무엇인가 몸을 압박해야 불안감을 떨쳐낼 수 있기에 ‘압박기계’라는 독특한 장치를 개발해 기숙사에 갖다놓기까지 한다. <모리와 함께 한 화요일1999>을 만든 바 있는 믹 잭슨 감독은 그랜딘의 내부에 파고 들어가려는 시도를 한다. 영화에서 이미지 변형을 극대화시키고 그랜딘의 재능을 알아주는 칼락 교수(데이빗 스트라탄)와의 만남을 이야기가 아닌 소리와 영상만으로 묘사하는 작업 등이다. 비록 역량 있는 감독이기는 하지만 결코 쉬운 일이 아니었을 것이다. 그 덕분에 오랜만에 신선한 감각의 화면을 볼 수 있었다.

독자 중에 혹시 자폐증을 갖고 있는 사람과 대화를 나누어본 분이 있을지 모르겠다. 필자는 근무처가 정신지체 장애인 센터인 까닭에 자폐 장애인과 매일 만나고 있다. 하지만 자폐라고 해서 다 같은 자폐가 아니라는 사실을 깨닫는데 오랜 시간이 걸렸다. ‘자폐’라는 말 자체가 몇 가지 기준을 근거로 하여 표준화시킨 개념이기 때문이다. 다시 말해, 모든 자폐 장애인은 개개인마다 완전히 다른 종류의 자폐를 갖고 있는 것이다. 그러므로 이들의 행동을 이해하는데 개개인마다 따로 공을 들여야만 한다. <템플 그랜딘>에서는 이 점을 비교적 잘 설명하고 있다. 자폐 장애인이라는 범주가 아니라 그랜딘 자신의 개인사를 들여다보면서 감동을 이끌어낸다는 뜻이다. ‘그저 문을 열고 들어간다고 생각해라.’ 칼락 교수의 이 한마디 말은 그랜딘이 새로운 단계로 나아갈 때마다 일종의 기표(記標)가 되었다.

“나는 평생 자폐로 살 겁니다. 나는 모자란 게 아니라 다른 겁니다.” 자폐에 대한 가장 분명한 정의다.

박태식 신부는 서강대 영문과와 종교학과 대학원을 졸업 후 독일 괴팅엔대에서 신학박사를 취득했다. 이후 <월간에시이>로 등단해 월간 <춤>으로 영화평론가에 입문했다. 현재 한국영화평론가협회 회원이며, 저서로는 「영화는 세상의 암호 1, 2, 3」 「나자렛 예수」 「다르소의 바오로」 「예수의 논쟁사화」 등이 있다.