신앙의 자유가 찾아온 뒤에도 천주교는 한국사회에서 ‘낯선’ 종교였다. 더구나 신부는 그 낯섬을 지탱하는 이들이었다. 신학생들은 언어부터 일체를 새로 배웠다. 생활도 전혀 다른 방식이었다. 신학교는 “집도 2층이고 전기도 환하니 구경만 해도 가볼 만하다”는 선망의 대상이었지만, 그 안에는 순교할 정도의 각오를 새겨주는 훈련이 있었다.

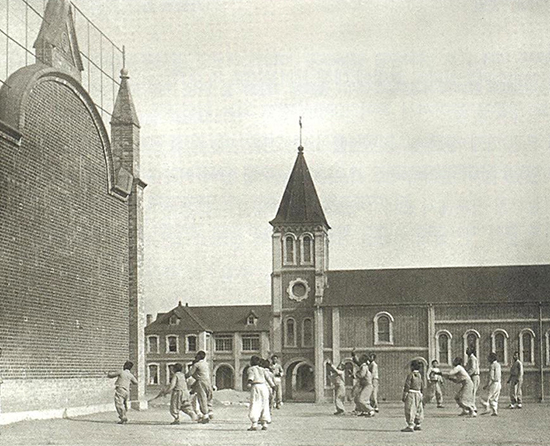

성유스티노신학교는 정면에서 보면 우뚝 솟은 종각을 중심으로 좌우 대칭의 2층 벽돌건물이다. 왼쪽은 대신학교, 오른쪽은 소신학교였다. 종각 밑에 있는 성당 정면의 목재 대문은 평소에는 닫혀 있었다. 문 안쪽이 제의실인데 왼쪽으로 난 쪽문으로 출입했다. 종각은 4층이고, 맨 아래층은 성당 정문 앞에 사방이 아치로 쌓인 공간을 이뤄 한가운데 종치는 줄이 있었다. 종은 신학교가 1945년 폐쇄됐을 때 따로 숨겨두었다고 했는데, 지난해 성유스티노신학교 100주년 기념관 개관을 준비하면서 대구 신암성당에 있던 종을 찾게 되었다. 신학교는 종소리에 맞춰 하루를 시작하고 하루를 마쳤다. 종을 다시 찾았다고 생각하니 새벽 5시30분부터 마치 수도원 같은 하루를 시작하던 그 젊음이 돌아온 것 같다.

당시 신학교에는 대신학교(신품학교)와 소신학교(신품학원)가 함께 있었다. 초중고 학생과 대학생이 동일한 시간규칙에 따라 생활한 셈이다. 즉 신학교육이 어려서부터 시작됐다. 일반적으로 신학교는 열 살 남짓이 되면 본당신부의 추천으로 입학 허락을 받았다. 입학이 허가되면, 의복과 생활용품을 준비했다. 학생들은 교장신부에게 신고하고 학교시설을 안내받고 번호를 받았다. 이 번호가 학교생활의 모든 경우에 적용됐다.

신학교 지붕에는 굴뚝이 찬란하다. 굴뚝이 기둥 사이마다 있지 않은 것은 방마다 벽난로가 있지 않았다는 표시다. 침실은 주로 2층에 있었는데, 학생들은 침대생활을 했다. 보리집 매트 위에 이불만 얹은 철침대였다. 신입생들은 마룻바닥에 떨어진 줄도 모르고 바닥에서 잠들거나 머리는 침대에 발은 마루에 걸쳐 자기도 했다. 겨울은 학생들을 더욱 고되게 했다. 난로 하나를 놓고 70여 명이 생활했다. 냉동실 같은 방에서 빳빳하게 풀 먹인 잠옷을 입고, 풀 먹인 이불을 덮으면 마치 얼음덩어리를 안고 자는 것 같았다.

학교 측에서는 부유한 학생들이 따뜻한 옷을 해와도 위화감을 일으킨다고 이를 금했다. 따뜻한 물도 없었다. 그들은 신학교 마당의 샘에서 물을 길어 세수하고 목욕했다. 겨울에는 전날 큰 통에 준비해 둔 물이 꽁꽁 얼어 얼음을 깨고 세수를 했다. 2014년 신학교 건물주변을 환경정리하면서 옛 우물터를 찾았다. 우물은 1914년 2월 5일 깊이 12m로 완공됐었다.

온돌생활을 해온 어린학생들이 새벽부터 온기 없는 성당에서 기도와 묵상으로 일과를 시작했다. 교실에만 난로가 있었다. 학생들은 수업시간 아닌 때에는 밖에서 뛰거나 몸을 움직여 추위를 견뎌야 했다. 그들은 동상에 걸렸고 병도 잦았다. 결핵에 걸린 이도 많았고 병이 심해져 학교를 떠나기도 했다. 신학교에서는 부제품을 받기 전에 병이 난 학생은 귀가시키고, 부제품을 받았을 경우는 치료와 요양을 시켰다. 친구가 아파서 나가거나 죽으면, 집에도 가고 싶었으리라.

학교에서는 학생들 건강을 위해 운동을 강조했다. 성유스티노신학교는 개교 때부터 체육시설을 마련했다. 샤르즈뵈프 교장신부의 건설비 부담으로 2개의 높은 ‘공치기벽’이 세워졌고 테니스코트와 축구장도 갖췄다. 실내체육실에서 큰 모형 두꺼비 입에 작은 원반을 던져넣기도 했다. 1923년부터는 매주 목요일 신학생들의 휴식처인 성니콜라오별장으로 산책도 갔다. 약 4km 거리를 교장과 교수신부가 앞장서고 그 뒤를 검은 두루마기에 검은 모자를 쓴 학생들이 따라갔다. 외교인들이 이 행렬을 보고 ‘갈가마귀떼’, ‘고아들’이라고 놀리기도 했다.

신학생들은 대침묵, 소침묵을 지키며 살았다. 그러면서 그들은 늘 “어리니까 그럴 수 있지”라고 감싸던 타켓(Taguet) 교장신부와 교수신부들, 동기들과 끈끈한 연대를 이뤘다. 성유스티노신학교는 67명의 사제를 배출했고, 그중 7명이 주교가 됐다. 최덕홍, 김현배, 서정길, 최재선, 장병화, 김재덕, 김수환 등이다. 김수환 주교는 한국의 첫 추기경이 됐다.

척박했던 환경을 이기고 온 이들의 모습이 성유스티노신학교 100주년 기념관 2층 앗숨홀에 전시돼 있다. 학교생활과 역대 교장 및 교수 등 주제별로 나누어 사진과 설명을 곁들였다. 성유스티노신학교에서는 남은 이보다 훨씬 많은 이들이 탈락했다. 보통 입학인원의 4분의 1정도가 신부가 됐다.

신학교 생활이 어려워 침대에 누우면 훌쩍거리던 꼬마들이 신학교를 떠나기 싫어 눈물을 흘리면서 보따리를 쌌다. ‘온전한 바침’을 이룬 이들을 기념하는 일은 당연하다. 그리고 이름도 남지 않은 이들을 함께 기억하는 것은 성유스티노신학교 100주년 기념관의 메시지를 제대로 읽는 길이다. 우리 교회의 힘을 깨닫는 방법이다.

※문의 053-660-5100 대구가톨릭대학교

문화

가장 많이 본 기사

기획연재물

- 길 위의 목자 양업, 다시 부치는 편지최양업 신부가 생전에 쓴 각종 서한을 중심으로 그가 길 위에서 만난 사람들과 사목 현장에서 겪은 사건들과 관련 성지를 돌아본다.

- 다시 돌아가도 이 길을한국교회 원로 주교들이 풀어가는 삶과 신앙 이야기

- 김도현 신부의 과학으로 하느님 알기양자물리학, 빅뱅 우주론, 네트워크 과학 등 현대 과학의 핵심 내용을 적용해 신앙을 이야기.

- 정희완 신부의 신학서원어렵게만 느껴지는 신학을 가톨릭문화와 신학연구소 소장 정희완 신부가 쉽게 풀이

- 우리 곁의 교회 박물관 산책서울대교구 성미술 담당 정웅모 에밀리오 신부가 전국 각 교구의 박물관을 직접 찾아가 깊이 잇는 글과 다양한 사진으로 전하는 이야기

- 전례와 상식으로 풀어보는 교회음악성 베네딕도 수도회 왜관수도원의 교회음악 전문가 이장규 아타나시오 신부와 교회음악의 세계로 들어가 봅니다.

- 홍성남 신부의 톡 쏘는 영성명쾌하고 논리적인 글을 통해 올바른 신앙생활에 도움