서울 명동성당에서 사목할 때의 일이다. 어느 날 성당 타종 시스템의 고장으로 낮 12시 삼종이 울리지 않았다. 그날 근처 직장인들의 문의전화가 사무실에 빗발치듯 걸려왔다. 점심 먹어야 하는데 왜 종을 안치냐고. 천주교 신앙의 유무와 관계없이 명동성당 근처 직장인들은 낮 12시 삼종에 자신들의 삶의 리듬을 맞춰 살고 있었다. 시계가 보편화 돼 있지 않던 시대의 종소리는 더 많은 의미를 담고 있었다. 예로부터 종을 울리는 것은 사악함을 물리치고 경사를 맞이하는 상징을 담고 있다. 그리고 그 종소리는 맑고 길게 울려야 악을 물리치고 좋은 일을 축하함에 더 빛을 발할 수 있다고 여겼다.

서소문 순교성지 전시관에는 ‘을축년 첨례표’와 더불어 1800년대 것으로 추정되는 소중하고 특별한 유물이 있다. 바로 ‘미사 종’이다. 이 종은 초기 한국 천주교회 박해 당시 미사 중에 사용하던 제구로, 너비 9cm, 높이 12cm의 자그마한 크기다. 최명옥(루치아)씨가 기증한 것으로 권순형 교수(전 서울대학교 미술대학장)의 고증을 받았다. 100여 년이 넘는 긴 시간이 흘렀지만 여전히 소리는 맑고 청아하다.

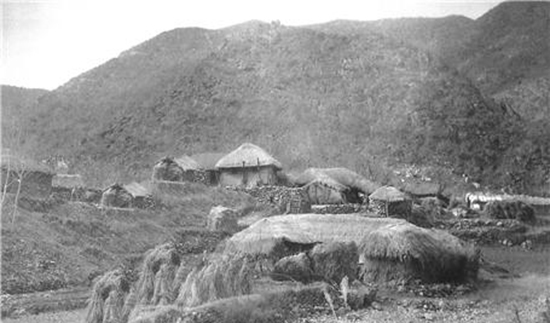

천주교에 대해 비교적 온화한 정책을 펼쳤던 정조가 승하하고 11세의 어린 순조가 즉위하며 시작된 대왕대비 정순왕후의 섭정은 자신의 정적(政敵)인 남인 세력 타도를 위해 전국에 천주교 박해령을 내렸다. 그로 인한 박해가 신유박해(1801년)다. 가혹하고 잔인했던 박해로 처형된 이가 100여 명, 그리고 유배된 이가 400여 명에 달했다고 한다. 이때 살아남은 신자들은 박해를 피해 산속으로 숨어들어 ‘교우촌’을 형성하고, 흙으로 옹기를 구워 생활과 선교의 수단으로 삼았다. 본 전시관의 ‘미사 종’은 산속으로 들어가 옹기를 구워 생활하던 신자들에 의해 제작된 것으로 추정된다.

조선시대 초기 신자들은 신유박해로 첫 외국인 사제인 주문모 신부를 잃고, 파리외방전교회 신부들이 조선에 입국(1836년)한 후에야 미사를 드렸을 것이다. 그렇다면 박해자들을 피해 몰래 숨어 지내야 하는 처지에서 굳이 그 위치를 알릴 수도 있었던 종을 왜 만들어 미사를 올렸을까?

미사 전례 중 ‘성찬의 전례’에 종을 치는 이유는 밀떡과 포도주의 성스러운 변화의 순간을 알리기 위함이다. 예수님께서 최후의 만찬을 통해 성체성사를 세우셨을 때 하신 빵과 포도주에 성령이 임하시는 말씀을 오늘날에는 사제가 말하고 후에 복사가 종을 친다. 이 종소리에 모든 신자들은 고개를 들어 거룩한 성체 성사의 놀라운 기적에 집중하게 된다.

제2차 바티칸공의회 이전의 성당 제대는 벽에 붙어 있어서 사제만 제대를 보며 미사를 드렸다. 사제가 라틴어로 미사를 주례하고 신자들은 제대를 거의 보지 못한 상태에서 미사 전례에 참여했다. 성찬의 전례에 성체와 성혈을 높이 들어 뒤에 있는 신자들이 주님의 몸과 피를 볼 수 있게 했고, 이때 성체와 성혈을 들어 올리는 것을 알리기 위해 종을 쳤던 것이다. 신자들이 미사의 중요한 순간을 알고 맞이함에 좀 더 경건한 마음으로 임하게 하려는 의도도 있었다.

조선시대의 신자들은 순수한 마음으로 종의 공명이 길면 악을 물리친다고 여겼고, 평화로이 신앙생활을 할 수 있는 그런 날이 오기를 염원하며 흙으로 종을 빚었으리라 생각한다. 또한 성찬의 전례 때 성변화에 대한 깊은 신학적 지식은 없지만 기적과 같은 그 중요한 순간을 함께하고 기억하고 싶었을 것이다. 그래서 미사 중 종소리로 인해 자신의 위치가 발각된다 해도 기꺼이 자신의 목숨을 내어놓을 각오로 종을 울렸을 듯 싶다.

신자들은 천주 하느님과 하나 되는 순간인 미사 전례가 자신들의 목숨보다도 더 중요했을 것이다. 또한 숱한 박해와 도망 중에도 형태가 잘 보존돼 있는 것을 보면 지극히 소중하게 미사 종을 지켰다는 사실도 짐작할 수 있다.

본 전시관의 ‘미사 종’은 미사보를 쓰고 있는 교우의 모습을 형상화한 것으로 한 손에 바로 잡히는 아주 작은 종이다. 박해시대 교우촌에서 청아하게 울렸던 종소리는 이제 우리 곁에서 울려 퍼지고 있다.

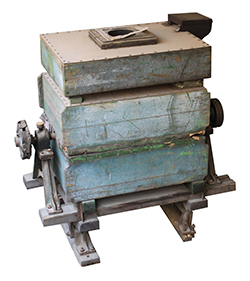

중림동약현성당이 간직하고 있는 또 다른 종은 성당 종탑에 달려있는 종이다. 중림동약현성당의 종은 프랑스에서 제작돼 한국에 들여온 최초의 서양 종으로 현재까지도 사용되고 있는 최고(最古)의 종이기도 하다. 이 종은 교회의 전통에 따라 세례를 받은 종으로 ‘구스타브 쟌느’라는 세례명을 가지고 있다. “밀로의 명예주교이며 조선의 명예 감목인 파리외방전교회 구스타브 뮈텔 주교와 쟌느 아비드양에 의해 구스타브 쟌느라 명명하다(1893년 4월 23일)”라고 종의 전면에 양각돼 있다. 후면에는 ‘제작년도: 1892년(교황 레오 13세 때), 제작의뢰: 조선 서울의 요셉성당 주임 존경하올 두세 신부, 제작장소: 프랑스 빌르드외’라고 양각돼 있다.

1998년 성당의 화재로 종을 달아 놓았던 나무 종틀은 부분적으로 소실돼 전시관에 보존, 전시하고 있지만 종 자체는 새로운 종틀에 달려 지금도 장엄하게 울려 퍼진다. 박해시대의 신앙인들이 숨죽여 울렸던 작은 종이 이제는 큰 종이 돼 서울 한복판에서 울리게 된 것이다. 하느님께 감사할 따름이다. 중림동약현성당의 종소리는 평화방송의 삼종소리로도 들을 수 있다.

선조들의 희망대로 성당의 삼종소리를 들으며 그 소리에 담긴 주님의 거룩함과 사랑, 자유와 평화의 마음이 모두에게 울렸으면 한다.

※문의 02-312-5220, 02-362-1891 서소문 순교성지 전시관

문화

가장 많이 본 기사

기획연재물

- 길 위의 목자 양업, 다시 부치는 편지최양업 신부가 생전에 쓴 각종 서한을 중심으로 그가 길 위에서 만난 사람들과 사목 현장에서 겪은 사건들과 관련 성지를 돌아본다.

- 다시 돌아가도 이 길을한국교회 원로 주교들이 풀어가는 삶과 신앙 이야기

- 김도현 신부의 과학으로 하느님 알기양자물리학, 빅뱅 우주론, 네트워크 과학 등 현대 과학의 핵심 내용을 적용해 신앙을 이야기.

- 정희완 신부의 신학서원어렵게만 느껴지는 신학을 가톨릭문화와 신학연구소 소장 정희완 신부가 쉽게 풀이

- 우리 곁의 교회 박물관 산책서울대교구 성미술 담당 정웅모 에밀리오 신부가 전국 각 교구의 박물관을 직접 찾아가 깊이 잇는 글과 다양한 사진으로 전하는 이야기

- 전례와 상식으로 풀어보는 교회음악성 베네딕도 수도회 왜관수도원의 교회음악 전문가 이장규 아타나시오 신부와 교회음악의 세계로 들어가 봅니다.

- 홍성남 신부의 톡 쏘는 영성명쾌하고 논리적인 글을 통해 올바른 신앙생활에 도움