이미 교황권고와 회칙, 희년 선포 칙서 등 공식 문서들뿐만 아니라 숙소에서 매일 봉헌하는 미사와 크고 작은 행사 때마다 강조했던 하느님의 자비와 사랑의 이야기들이 이 대담을 통해 더 깊고 친절하게 설명되고 있다. 따뜻하지만 단호하게 확신에 찬, 교황의 자비에 대한 체험과 가르침들을 살펴본다.

▲ 작년 3월 성 베드로 대성당에서 고해성사를 보고 있는 프란치스코 교황.

【CNS 자료사진】

【CNS 자료사진】

수많은 언론 보도를 통해 사람들 사이에 회자되고 있는 교황의 유명한 말이 있다. “제가 누구라고 그 사람을 판단하겠습니까?” 교황이 판단하지 못할 것이 누구일까? 베드로의 후계자이고 천국의 열쇠를 지녔다는 교황이 예수님과 복음, 교회의 가르침에 기대어 판단하지 못할 것이 무엇일까? 지난 2013년 동성애자들에 대해서 교황은 이렇게 말했다.

“어떤 사람이 게이이고 주님을 찾고 있다면, 제가 누구라고 그 사람을 판단하겠습니까?”

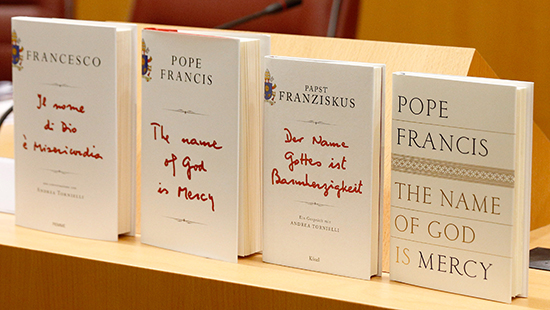

교황은 최근 이탈리아 언론인 안드레아 토르니엘리와 나눈 대담을 엮은 「하느님의 이름은 자비」(The Name of God is Mercy)에서 그 이유를 말한다.

“제가 그렇게 말씀 드린 이유는 가톨릭교회교리서도 똑같이 이야기하고 있기 때문입니다. 교리서는 이 사람들을 연약함으로 대해야지 소외시켜서는 안된다고 가르칩니다.”

“저는 동성애자들이 고해성사를 보러 와서, 주님 곁에 머물고, 우리와 함께 기도 드리기를 바랍니다. 그들에게 기도하라고 권고하거나, 우리의 선의를 보여주고, 그저 함께 동행할 수도 있습니다. 하느님께서는 모든 피조물을 사랑하시고, 우리는 그분의 무한한 사랑을 기꺼이 받아들이는 존재들입니다.”

죄의식 없는 시대, 구원 가능성조차 불신

대담집의 내용은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 하느님의 자비에 대한 프란치스코 교황의 개인적인 체험들, 다른 하나는 자비의 얼굴이 되어야 할 교회 공동체의 모습에 대한 제시이다. 첫 번째와 관련해서 교황은 자비의 개념이 얼마나 자신의 삶에 깊이 영향을 미쳤는지, 그리고 그런 상념들이 자비의 희년을 선포하는데 어떻게 영향을 미쳤는지를 일러준다.

자비의 희년을 떠올린 것은 아르헨티나 부에노스아이레스 대교구장 당시 신학자들과의 대담 자리였다고 한다. 도무지 해결책이 없는 수많은 문제들 앞에서 무엇을 할 수 있을까 하는 논의에서 ‘용서의 희년’ 아이디어가 제안됐고, 이것이 훗날 자비의 희년 선포의 아이디어가 됐다.

“비오 12세 교황은 우리 시대의 비극이 죄의식을 잃은 것이라고 말했습니다. 오늘날 또 하나의 비극이 더해졌습니다. 죄를 치유받거나 용서될 수 없는 것으로 여기는 비극입니다. 구원의 가능성도 없고, 우리를 일으켜 세워줄 분도, 용서하거나, 무한하고 너그러운 사랑으로 우리를 가득 채워줄 이도 없다고 믿는 것은 우리 시대의 가장 큰 약점입니다.”

결국 교황은 대담집에서, 이 시대에 우리에게 절실하게 필요한 것은 ‘실제적이고 구체적인 자비의 체험’이라고 강조했다. 교황은 심지어 고해사제가, 용서할 수 없는 죄를 짓고 온 사람에게도 축복을 내려줄 필요가 있다며, 이혼 후 관면 절차 없이 자신의 조카딸과 결혼한 남성의 예를 들었다.

“매주일 미사에 올 때마다 고해소에 가서 사제에게 말합니다. ‘제 죄를 사해줄 수 없다는 것을 잘 압니다. 하지만 제게 축복은 내려 주십시오.’ 그는 분명히 신앙적으로 성숙한 사람입니다.”

형제들의 ‘밤’으로 들어가야

교황은 가톨릭교회가 좀 더 자비에 귀기울이고 ‘어둠 속으로 들어가야’ 한다고 말했다.

“우리는 어둠, 수많은 우리 형제들이 살고 있는 밤의 어둠 속으로 들어가야 합니다. 가서, 우리가 오히려 어둠에 물들지 않고도, 그들과 만나고 우리가 곁에 있음을 느끼게 해주어야 합니다.”

교황은 이어 말한다.

“죄인들을 돌보는 일은 늑대들이 다른 양떼를 공격하도록 버려두는 것이 아닙니다. 모든 이들이, 자신이 정의롭거나 완벽하다고 느낄 수 있는 유혹에 빠지지 않고, 자비의 체험을 모든 이들이 나누도록 애쓰는 것입니다.”

교회의 교리적, 윤리적 가르침에 대해 단호한, 나아가 이를 어긴 이들을 단죄하기만 원하는 사람들에 대한 교황의 태도는 단호하다. 진리 대 자비, 교리와 자비 사이에서, 프란치스코 교황이 지나치게 자비에 기울어져 있다는 비난에 대해 교황은 “자비는 교리”라고 분명하게 말한다.

“자비는 실제입니다. 하느님의 가장 첫 번째 속성은 자비입니다. 하느님의 이름은 자비입니다. 교리와 자비에 대한 신학적 성찰은 다음의 문제입니다. 하지만, 결코 잊지 말아야 할 것은 ‘자비는 곧 교리’라는 것입니다.”

관련해서 교황은 두 가지 서로 다른 사고방식에 대해서 말했다.

“정의롭고 구원된 이들, 이미 우리 안에 안전하게 머무는 양떼를 잃지 않을까 하는 두려움이 있습니다. 한편으로는 울타리 밖의, 잃어버린 양, 죄인을 구하고자 하는 열망도 있습니다.”

교황은 전자를 율법학자들의 논리, 후자를 하느님의 논리라고 말했다. 율법학자들은 자비보다는 교리에 집착하지만, 하느님은 죄인들을 환대하고 포용하며 악을 선으로, 죄를 구원으로 바꾼다고 강조했다. 특히 교황은 율법학자들의 방식을 비난하며, 그들에게는 ‘깊은 상처를 감추는, 법률에 대한 형식적 집착’이 있고, 이는 ‘위선의 일종’이며, 예수는 ‘회칠한 무덤’이라는 격한 표현까지 썼다고 지적했다.

“이들은 율법 조문에 얽매이고 사랑을 소홀히 취급합니다. 그들은 문을 닫고 경계를 그을 줄만 아는 사람들입니다.”

그러면서 교황은 약간은 유머러스하게도, “저 자신이, 때때로 자신들도 죄인이고 그래서 예수님을 만나야 한다고 생각할 수 있도록, 아주 완고한 사람들은 미끄러져 넘어져봐야 한다고 생각하는 걸 보고 스스로 깜짝 놀란다”고 말했다.

우리는 오직 사랑만으로 판단받는다

하느님께서 그리도 지치지 않으시고 인간의 죄를 용서하시는 이유에 대해 교황은 이렇게 말한다.

“그분은 하느님이시기 때문입니다. 그분은 자비이시고, 자비는 그분의 첫 번째 속성이시기 때문입니다.”

“하느님께서는 허우적거릴수록 빠져드는 늪에 우리를 두지 않으십니다. 예수님께서 우리 곁에 머무시어 당신의 손을 뻗어, 우리를 늪에서, 죄악에서, 우리가 떨어진 악의 심연에서 끄집어내십니다. 우리는 그저 우리의 상태를 깨닫고, 스스로에게 정직하며, 죄인인 스스로를 인정할 은총을 청하기만 하면 됩니다.”

“그리스도인으로서 우리에 대한 신뢰성은, 몸과 마음과 영혼이 상처 입은 이들을 얼마나 환대하느냐에 달려 있습니다. 십자가의 성 요한의 말을 항상 기억합시다. ‘삶이 저물어가는 저녁에, 우리는 오직 사랑만으로 판단받습니다.’”