무더운 여름. 가만히 있는 것도 힘들지만, 신발 끈을 동여매고 산길을 나선다. 경상북도 칠곡군에 위치한 ‘한티순교성지’. 말로만 들었던 곳이었고, 먼저 가본 사람들이 ‘볼 거 없다’ 말했던 것이 기억나 관심을 가지지 않았었다.

첫인상은 볼 거 없다는 표현이 맞았다. 넓은 부지에 드문드문 있는 건물과 공터, 산속에 있어 경치가 좋은 것을 제외하고는 그다지 눈에 들어오는 것이 없었다. 그러나 산길을 걷기 시작하면서 마음이 달라졌다. 적당히 흐르는 땀방울과 햇빛을 가려줄 울창한 나무, 가끔 불어오는 시원한 바람이 마음을 편안하게 해 주었다.

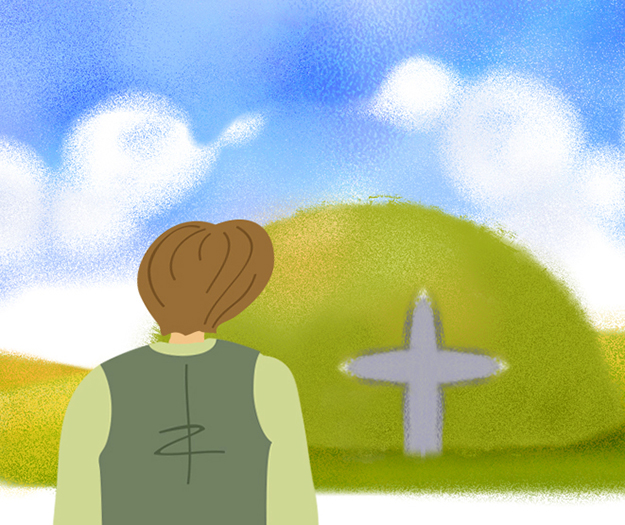

그러다 문득 묘지를 만나게 됐다. 바로 ‘순교자의 묘지’였다. ‘볼 거 없다’ 말한 사람은 눈으로만 순례를 한 사람이었다는 생각이 들었다. 순교자는 ‘눈’으로 보는 것이 아니라 ‘발’로 만나는 것이었다.

편안한 신발을 신고 가벼운 마음으로 걸어가는 이 길에서 신앙을 지키기 위해 숨을 거둔 순교자의 묘를 만났을 때의 느낌을 어떤 말로 설명할 수 있을까? 아무런 장식도 없고, 그저 돌로 된 십자가 하나 서 있다. 이름조차 알 수 없는 무명의 순교자 무덤 앞에서 잠시 눈을 감았다. 그때 떠오른 성경 구절. “그러나 내가 달릴 길을 다 달려 주 예수님께 받은 직무 곧 하느님 은총의 복음을 증언하는 일을 다 마칠 수만 있다면, 내 목숨이야 조금도 아깝지 않습니다.”(사도 20,24) 이 말씀을 실천한 이가 여기 묻혀 있는 것이다. 말씀을 삶으로 살아간 이가 여기 있는 것이다.

엘리베이터를 타고 내려와 걸어가면 10분 거리를 가기 위해 차에 시동을 걸고, 오늘은 성전에 에어컨을 약하게 틀었네 하며 투덜거리고, 강론은 왜 15분을 넘기는 거야. 공지사항은 왜 이리 많은 거야. 투덜거린 나의 모습을 떠올리지 않고 싶었지만 어쩔 수 없었다. 복음의 기쁨을 일상 속에서 실천하는 것이 백색순교라 들었다. 그러나 나는 그저 살아가고 있었다. ‘순교’는 나와는 상관없는 일인 것처럼. 일상 속에서 그저 물 흐르듯이 살아가는 나의 모습을 순교자 옆에 묻고 가고 싶다.

사람들 앞에서 신앙을 드러내길 주저하는 나의 모습도 함께 묻고 싶다. 돈을 좇아가는 탐욕과 쾌락 앞에 쉽게 흔들리는 나의 의지도 이곳에 묻고 싶다. 그 자리에 누워있는 순교자는 아무런 말이 없었다. 그러나 나는 많은 말을 들었다.

신 다윗