여섯 살 때, 아버지는 전북 익산군 황등지서에서 경찰관으로 근무하셨다. 우리 집은 두레박이 딸린 우물이 있는 적산가옥이었다. 집 주위에 측백나무 울타리가 있었는데 늘 울타리에 참새들이 많이 와 시끄럽게 재잘거렸다. 자주 동네 형들이 와 그물로 참새를 잡는 것을 보았다.

어느 날 어머니가 아버지께 점심 드시라는 심부름을 시키셨다. 지서는 담 하나 사이 가까운 거리여서 곧장 달려갔다. 지서 역시 적산가옥이어서 긴 복도를 지나면 오른편에 사무실이 있었다. 복도에 들어서니 참새 두 마리가 갇혀 푸드덕거리고 있었다. 나는 참새가 달아나지 못하도록 복도 문을 닫고 빗자루를 들고 참새를 마구 쫓았다. 한참 동안 쫓았더니 참새가 지쳐서 바닥에 내려앉았다. 가만히 참새를 움켜쥐었다. 난생처음 잡아본 참새였다. 참새는 살려달라는 듯한 눈빛으로 나를 바라보았다.

참새를 잡느라 늦게야 어머니 심부름을 했다. 아버지는 내가 잡은 참새를 보시고 살려주라고 하셨다. 어머니께 참새를 보여준 후 날려 보내주었다. 그날 퇴근해 오신 아버지는 삽과 괭이로 텃밭을 파셨다. 나는 아버지를 거들어 드린다고 설치다가 세 살배기 여동생의 머리를 괭이로 살짝 다치게 했다.

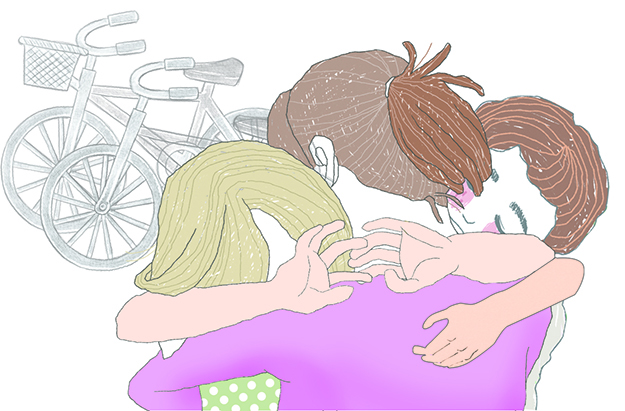

하루는 어머니가 부엌에서 메주를 쑤시는 동안 동생이 집 밖으로 나가 잃어버렸다. 아버지는 근무 중이시고 삼촌은 국민학교에 갔으므로 어머니는 혼자 동생을 찾으러 나섰다. 어머니는 오른손으로 나를 잡고 왼손으론 우산을 받쳐 들고 동생 이름을 부르며 고샅을 빠져 신작로로 달리셨다. 동생이 어디로 간지도 모른 채 빗속을 헤치며 정신없이 뛰셨다. 얼마나 헤매고 다녔을까, 동생 울음소리가 들렸다. 동생은 유난히 크게 울어 아버지가 ‘때까치’라고 별명을 붙여주셨는데 그 큰 울음소리 덕분에 동생을 찾을 수 있었다. 자전거포 주인이 강동거리는 어린아이가 도로를 따라 비를 맞고 울고 가기에 가게 안으로 데려다 놓았다는 것이다. 너무 반가운 나머지 어머니는 주인에게 고맙다는 인사도 잊은 채 윗옷을 벗어 동생에게 덮어주고 양팔로 우리 남매를 껴안고 엉엉 우셨다. 나도 덩달아 울었다. 동생의 울음은 어머니를 찾겠다는 구조 신호이고 어머니와 나의 울음은 기쁨의 표현이었다.

어머니는 “차 사고가 안 나서 다행이다. 네가 참새를 살려준 덕에 동생을 빨리 찾았다”고 말씀하셨다. 그때는 그 말씀이 무슨 뜻인지 몰랐다.

“주 너희 하느님을 사랑하며 그분의 길을 따라 걷고, 그분의 계명과 규정과 법규들을 지키면, 너희가 살고 번성할 것이다.”(신명 30,16)

언젠가부터 내 삶의 좌표로 자리 잡은 성경 말씀이다. 나의 유년 시절은 긴장과 초조, 환희의 연속이었지만, 오롯이 하느님께 의탁하신 부모님에게서 삶의 지혜를 배우며 자라왔기에 오늘날 어떠한 시련이 닥쳐와도 극복할 수 있는 힘을 가질 수 있었던 것 같다.

고재덕(안드레아·서울대교구 세종로본당·수필가)